Une première en Espagne: Les évadés d'Alger... 7 mineurs algériens ont atteint Ibiza seuls sur un bateau volé

- gherrrabi

- 10 sept.

- 12 min de lecture

L’Algérie est un pays riche, mais ses enfants vivent comme si elle était pauvre. Le paradoxe est insoutenable. Sur un sol gorgé de pétrole et de gaz, dans un pays immense et fertile, la jeunesse végète, sans emploi, sans perspectives, sans avenir. Le chômage frappe de plein fouet, les diplômes se transforment en papiers inutiles, les rues en terrains vagues d’ennui. Tout est verrouillé, l’économie, la politique, la société. Ce verrouillage n’est pas une fatalité géographique, il est le fruit d’un régime qui, depuis des décennies, a bâti un système sur la rente, la corruption et l’immobilisme.

«La protection de l’enfance ne relève pas d’un choix politique, mais d’un devoir moral et légal.»

Jamais le fossé entre un régime algérien sénile et la jeunesse du pays n’a semblé aussi abyssal que sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune. La récente traversée clandestine vers l’Espagne de sept adolescents âgés de 13 à 17 ans en fournit l’illustration la plus criante. Après avoir tenté de dissimuler cet épisode, devenu viral sur les réseaux sociaux en Europe comme en Algérie, le pouvoir a dépêché ses médias pour accuser de prétendues «mains étrangères» d’avoir orchestré un nouveau complot contre l’Algérie.

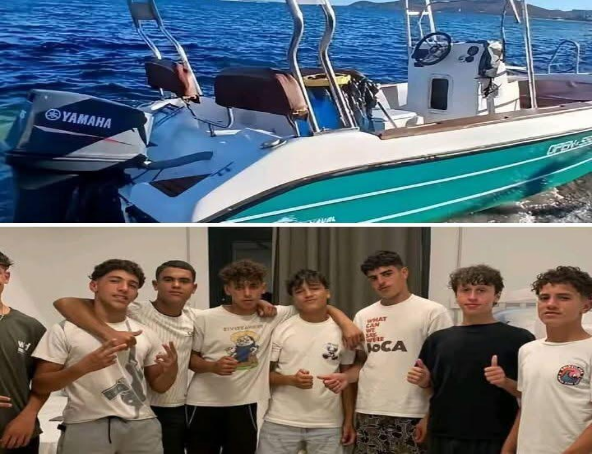

Les autorités espagnoles sont sous le choc après l’arrivée d’un bateau de migrants sans précédent. Mercredi dernier à 19 heures, sur la plage de Platja d’en Bossa, sept jeunes Algériens, de moins de 18 ans, sont arrivés seuls à Ibiza à bord d’une embarcation volée.

Les vidéos de ces jeunes sont devenues virales. Les internautes, stupéfaits, s’interrogent sur les raisons qui poussent ces adolescents algériens à prendre de tels risques. Ils pointent du doigt la responsabilité des parents qui n’ont apparemment pas douté des plans de leurs enfants à risquer leurs vies dans un voyage clandestin.

Selon la police espagnole, sept mineurs se trouvaient à bord de l’embarcation. C’est un cas sans précédent pour Ibiza et Formentera en 2025. Habituellement, les bateaux de migrants transportent des adultes, principalement des hommes, et de plus en plus de femmes, mais jamais de mineurs seuls.

Ces sept jeunes ont parcouru près de 300 kilomètres au cœur de la Méditerranée occidentale. Un voyage qui effraierait n’importe qui.

Sept mineurs algériens traversent la Méditerranée seuls à bord d’un bateau volé

En regardant les vidéos qu’ils ont partagées, on est frappé par la joie, la tranquillité et l’insouciance de ces jeunes. Ils se sont lancés dans une traversée périlleuse, qui fait pourtant des victimes et des disparus chaque mois. Pour couronner le tout, il semblerait que le bateau qu’ils ont utilisé ait été volé, son propriétaire ayant signalé le délit.

Le bateau en question était un Geisa Naval Open 550, une embarcation de plaisance conçue pour la pêche et les sorties de mer près des côtes. Un type de bateau clairement inadapté pour un tel voyage. Heureusement, il est bien plus robuste que les petites embarcations habituellement utilisées sur les routes migratoires entre l’Algérie et l’Espagne.

Lors d’un Live TikTok, l’un des adolescents a confié que le bateau était tombé en panne au moins cinq fois pendant ce voyage de neuf heures. Il a ajouté qu’ils avaient réussi à atteindre Ibiza grâce à l’utilisation d’une application mobile conçue pour faciliter la navigation en mer.

Habillés pour une excursion

Ces jeunes, dont certains semblent avoir à peine 15 ans, sont vêtus de manière décontractée: T-shirt, short, maillot de bain, sandales. Leur tenue les fait plus ressembler à des amis en excursion à la plage qu’à des migrants en pleine traversée illégale.

Leurs publications sur les réseaux sociaux ne sont pas arrêtées à leur arrivée à Ibiza. Ils ont même partagé une photo d’eux, tous ensemble, au centre de rétention pour mineurs où ils ont été conduits par la police espagnole, après avoir été accueillis par la police locale d’Ibiza.

Ces adolescents ne semblent pas conscients des conséquences de leurs actes. Les deux jeunes qui pilotaient le bateau risquent la prison dès leur majorité.

La cinglante gifle des 7 adolescents haraga au régime algérien

Qui ne connait pas ou n’a pas entendu parler de «Prison Break», ce célèbre feuilleton télévisé nord-américain qui relate l’évasion ingénieuse d’un prisonnier, injustement condamné pour un meurtre qu’il n’a pas commis, et qui, du couloir de la mort, voyait s’approcher inexorablement l’heure fatidique de son exécution? Pour une fois, comparaison est bien raison, car cette «Grande évasion» (un autre titre d’un film culte) qui vient de se dérouler en Algérie, État-prison à ciel ouvert, est un acte désespéré de survie. Celui de sept adolescents algériens, tous âgés de moins de 18 ans, ayant réussi la prouesse de lever l’ancre à partir d’un port de la capitale algérienne, pour mettre le cap sur l’ile d’Ibiza en Espagne, à bord d’un petit chalutier de pêche volé pour les besoins de leur escapade.

Ces adolescents ont infligé au régime algérien un premier bras d’honneur, ridiculisant une armée que le pouvoir présente comme invincible et suréquipée. Avec ses 25 milliards de dollars de budget annuel, elle n’a pourtant pas été capable de repérer une simple embarcation de harragas quittant, en toute impunité, le plus grand port du pays: celui d’Alger, la capitale.

Miroir fragmenté d’une crise multiple

Le drame des sept adolescents algériens ayant pris la mer clandestinement pour rejoindre l’Espagne continue de susciter une vague d’indignation et de débats. Derrière ce fait divers tragique, plusieurs voix s’élèvent pour y lire le symptôme d’une crise profonde, qu’elle soit sociale, politique, éducative ou culturelle.

Hosni Kitouni : « Un problème social, culturel et symbolique »

Pour l’historien Hosni Kitouni, l’affaire est révélatrice d’« un véritable problème social, culturel et symbolique, révélateur d’une crise profonde qu’il serait criminel de masquer derrière des discours d’autosatisfaction ou des condamnations stériles ».

Il insiste sur la responsabilité collective : « Cette affaire concerne les familles, l’école, les autorités et, au fond, chacun de nous. Elle révèle une société devenue incapable d’offrir à ses enfants une éducation, un projet de vie, un environnement culturel capables de les enthousiasmer et de les engager. »

Plus qu’un simple fait divers, il y voit « le résultat d’une accumulation de décennies d’aveuglement, de laisser-aller et de laisser-faire », qui conduit aujourd’hui à « une société en délitement, harcelée par la violence, le manque d’hygiène, le désordre et l’irresponsabilité collective ».

Le RCD : « Ce n’est pas un accident, c’est un symbole »

Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), par la voix de son président Atmane Mazouz, est encore plus tranchant.

« Ils étaient huit adolescents. Huit enfants qui, au lieu de préparer la rentrée scolaire, ont choisi l’exil clandestin. (…) Ce drame n’est pas un accident. C’est le symbole vivant d’un pays qui s’effondre par le haut et qui saigne par le bas. »

Pour le RCD, le problème est d’abord politique : « Quand des mineurs deviennent ‘voleurs’ de bateaux et migrants de fortune, ce n’est pas leur moralité qu’il faut interroger, c’est la moralité d’un régime qui a fait de l’abandon une politique et de l’échec une habitude. »

Chaque départ est ainsi perçu comme « un vote silencieux contre ce régime », chaque naufrage comme « une condamnation sans appel de sa politique ».

Ahmed Sadok (MSP) : « L’échec de toutes les institutions »

Du côté du Mouvement de la société pour la paix (MSP), le député Ahmed Sadok parle d’un échec global :

« On ne peut qu’éprouver de la douleur en voyant de jeunes adolescents, nos enfants, se lancer dans l’aventure périlleuse de la traversée de la mer vers l’Espagne. (…) C’est une image qui illustre l’échec de l’ensemble des systèmes et approches adoptés en Algérie, dans toutes leurs articulations et institutions. »

Sadok évoque successivement l’« échec du système social », de « l’école », des « médias », des « structures religieuses » et même des « partis politiques et associations » à encadrer et intégrer la jeunesse.

Il appelle à une réponse institutionnelle immédiate : « Organiser une séance de débat général au Parlement (…) consacrée à la discussion du phénomène de la migration clandestine et à la manière de traiter ses causes profondes, avec des recommandations contraignantes pour l’exécutif. »

Zoubida Berrahou : « Les enfants de Netflix et TikTok »

Pour l’universitaire Zoubida Berrahou, il faut déplacer le regard. Selon elle, ces adolescents ne s’expliquent pas seulement par la faillite nationale, mais aussi par l’imaginaire global qui façonne leur génération.

« Ils ne sont pas nés dans une bulle hors du monde. Ils ont grandi avec Netflix, avec TikTok, avec ces fictions mondialisées qui leur parlent plus que n’importe quel discours officiel. (…) Outer Banks a fait un carton en Algérie. Tous les jeunes la regardent. (…) Qu’est-ce qu’une barque bricolée pour l’Espagne, sinon un remake brut de cet imaginaire ? Ces sept mineurs, eux aussi, se sont rêvés Pogues. »

Elle met en garde contre une lecture uniquement politique : « L’histoire de ces adolescents a aussitôt été interprétée comme la preuve que ‘le pays va mal’. Mais cette lecture simpliste passe à côté de l’essentiel : l’adolescence n’est pas un plébiscite national, c’est un âge universel de transgression, aujourd’hui nourri par des codes culturels mondialisés. »

Un drame aux multiples visages

Entre la lecture politique du RCD, l’approche historique et sociétale de Hosni Kitouni, le plaidoyer institutionnel du MSP et la perspective culturelle de Zoubida Berrahou, le drame des adolescents algériens partis en Espagne apparaît comme un miroir fragmenté d’une crise multiple.

Au-delà de la douleur immédiate, il interroge l’avenir du pays et sa capacité à offrir à sa jeunesse autre chose que la tentation de la fuite.

Comment être pris en charge des mineurs en Espagne

Si pour beaucoup, l’Espagne reste un pays de transit de leur parcours d’exil, en 2020, 10 000 jeunes ont été pris en charge dans les centres d’accueil du pays. D’après les données du gouvernement, la plupart de ces mineurs sont originaires du Maroc (42,1%), du Mali, d’Algérie, du Sénégal, de Guinée et de la Gambie.

À leur arrivée, ces jeunes exilés doivent faire face à "une procédure complexe", reconnaît la représentante du Haut-commissariat aux réfugiés de l’ONU (HCR) en Espagne, Sophie Muller, dans un article de Europa Press. "Plusieurs couches administratives" rendent difficiles l’accès à une information précise pour ces mineurs, qui pourtant "portent déjà sur leur dos une charge [mentale] conséquente", déplore dans le même média Isabel Lázaro, chercheuse à l'Université pontificale de Comillas.

En octobre 2021, la réglementation dédiée à leur accueil a été réformée. Si vous êtes arrivé seul dans le pays et que vous avez moins de 18 ans, voici ce que vous devez faire pour être pris en charge.

Première étape : examen des documents d’identité

Si vous êtes en possession de votre passeport ou d’un document de voyage authentique, les autorités espagnoles vous signaleront directement aux agents de la protection des mineurs. Attention, les photocopies ne sont pas acceptées.

Dans le cas où vous arrivez sans papiers, ou que l’administration espagnole émet de sérieux doutes quant à votre minorité, une évaluation médicale est engagée afin de déterminer votre âge. Ces tests sont réalisés par des médecins spécialistes travaillant dans les services de santé publique de chaque région, appelées aussi "communautés autonomes". Le premier consiste en "un examen général, un entretien et un examen morphologique afin de recueillir des données d'identification, d'état de santé, des pathologies et le degré de maturation sexuelle externe (poils faciaux, axillaires, pubiens et organes génitaux externes)", précise le Sénat français dans une étude comparée des pratiques de plusieurs pays européens.

Le second test est identique à celui réalisé en France : communément appelé "test osseux", il consiste à faire une radio de l’os carpien gauche, situé dans la main et le poignet. Un examen dentaire ainsi qu’une radio de la clavicule seront aussi effectués.

S’il juge les preuves de minorité insuffisantes, le parquet espagnol peut ordonner des examens complémentaires. Dans le cas contraire, le procureur établit un arrêté qui mentionne votre âge officiel, et vous inscrit au registre national des mineurs étrangers non accompagnés.

D'après Marina Perez Ortega, chercheuse en droit international, la reconnaissance de minorité peut dans les faits prendre "plusieurs mois", voire "un an", assure-t-elle à InfoMigrants. De nombreux jeunes atteignent même la majorité sans jamais avoir été reconnu mineur".

Deuxième étape : la prise en charge

Une fois votre minorité reconnue, que vous demandiez l’asile ou non, vous bénéficiez d'une autorisation administrative de séjour, et êtes conduit à l’un des services de protection des mineurs dépendant des gouvernements de chaque région.

Votre demande de titre de séjour doit ensuite être déposée par le responsable de votre centre d'hébergement auprès de l’Office des étrangers. La nouvelle loi fixe à trois mois le délai maximum de traitement de votre demande (contre neuf auparavant). Si "ces trois mois sont dépassés, les services de l’immigration remettent un titre de séjour à ces personnes", précise le ministère des Migrations.

Depuis octobre 2021, ce titre de séjour est valable deux ans.

Par ailleurs, sachez que vous n’avez plus à présenter un certificat notarié au consulat de votre pays pour votre identification. Un simple rapport des services de protection de l’enfance est désormais nécessaire.

Les centres de protection régionaux se chargent de l'accueil d'urgence ou de l'accueil pérenne, et hébergent des mineurs étrangers comme espagnols. L'Andalousie possède par exemple davantage de centres d'hébergement d'urgence, où sont pris en charges uniquement les jeunes étrangers. À Madrid, en revanche, il est possible que vous soyez hébergé dans un centre d’accueil pérenne, aux côtés de mineurs espagnols.

"Des situations de surpeuplement de certains centres ont pu être observées par des ONG et le Défenseur du peuple - en particulier dans les trois centres des villes autonomes de Ceuta et Melilla", écrivait, fin 2021, le Sénat dans une étude. Ce qui peut expliquer les nombreux cas de disparition ou de fugue des centres de protection espagnols : en 2017, 1 293 mineurs étrangers non accompagnés étaient recensés comme étant 'en fugue' par le procureur général de l'État". Selon le Défenseur du peuple, "des milliers de mineurs étrangers non accompagnés abandonnent chaque année le système de protection, sans que les causes de cet abandon soient établies ou que l'on sache ce qu'ils deviennent".

Les droits

Être reconnu mineur vous donne accès à l’éducation de base, gratuite, ainsi qu’aux études supérieures. Vous pouvez aussi bénéficier du système public de bourses et d'aides dans les mêmes conditions que les Espagnols. La scolarisation se fait en règle générale dans les écoles du système public et il n'existe pas de programme éducatif spécifique aux MNA au niveau national.

Certains centres de protection des mineurs disposent de classes spécifiques pour les mineurs étrangers, adaptées à leur niveau linguistique.

Tous les mineurs étrangers bénéficient également d'un accès intégral au système de santé national. Des accords avec des centres de santé vous permettent d’obtenir une carte d’assurance maladie, "tarjeta sanitaria", qui couvrira vos frais médicaux.

Enfin, depuis la réforme, vous pouvez travailler si vous avez plus de 16 ans, à condition que l’emploi soit conforme à "l’itinéraire d’insertion" prévu par les communautés autonomes. Pour cela, il faut vous renseigner auprès de votre centre.

Un an après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le taux de jeunes migrants ayant un emploi est passé de 28 à 51%, selon le ministère des Migrations. Les secteurs les plus prisés sont ceux de l’agriculture et de l’hôtellerie.

Le passage à la majorité

Divers programmes de transition vers l'âge adulte sont financés par les communautés autonomes. En Andalousie, le "programme +18" a vocation à accompagner les jeunes sous tutelle de la protection de l'enfance avant leur majorité et jusqu'à leur vingtième année si nécessaire, grâce à des actions de formation professionnelle, d'insertion ou d'accès au logement. En "haute intensité", le programme met par exemple à disposition de jeunes des appartements en colocation.

Mais "la disponibilité de ces programmes sur le terrain est cependant inégale, compte tenu de l'afflux de mineurs isolés", indique le Sénat. Il faut savoir que certains centres ne disposent pas de ce type d'initiative et "n'ont aucun mécanisme de suivi des adolescents dont ils sont responsables une fois qu'ils atteignent la majorité".

D’après Marina Perez Ortega, pour beaucoup de mineurs isolés, ce passage à la majorité est compliqué. "À l’expiration de leur titre de séjour, les jeunes exilés doivent quitter le centre d’hébergement. Alors que certains n’ont pas eu le temps de trouver un travail, nécessaire à l’obtention d’un logement et du futur permis de résidence. De manière générale, il y a un grand manque de préparation de la part des institutions."

Pas de retour sans juge

Des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux évoquent un rapatriement express des adolescents algériens arrivés à Ibiza après avoir traversé la Méditerranée sur un bateau volé. La réalité est plus complexe : en Espagne, la loi protège les mineurs, et seul un juge peut décider d’un éventuel retour.

Une protection inscrite dans la loi

L’arrivée des sept mineurs algériens à Ibiza, après une traversée de 300 km, intervient alors que les débats sur la répartition des mineurs migrants entre communautés autonomes sont vifs en Espagne. Mais les spéculations sur un retour rapide occultent un principe fondamental : tout mineur étranger non accompagné est considéré par la loi espagnole comme un enfant en situation de vulnérabilité, non comme un migrant irrégulier.

Dès leur arrivée, les adolescents ont donc été logiquement pris en charge par les autorités locales et transférés dans un centre de protection de l’enfance. La loi organique 1/1996, du 15 janvier, oblige l’État à garantir accueil, hébergement, soins et éducation à tout mineur, quelle que soit sa nationalité. Cette obligation est renforcée par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui impose que « l’intérêt supérieur de l’enfant » prime dans toutes les décisions (article 3).

La justice, passage obligé

En clair, aucun mineur ne peut être renvoyé sur simple décision administrative ou diplomatique. Toute mesure doit passer par la justice. En Espagne, c’est l’Audiencia Nacional – le tribunal compétent en matière d’extradition – qui examine toute demande de remise d’un individu à un État tiers. La procédure exige, une demande formelle du pays d’origine, une évaluation des garanties offertes par ce pays, et le respect du principe de non-refoulement, qui interdit tout renvoi vers un pays où l’enfant risquerait des traitements inhumains ou une atteinte à ses droits fondamentaux.

Des ados sous protection de l’État espagnol

Les sept mineurs sont désormais sous la protection des institutions espagnoles. Leur avenir dépendra d’une évaluation individuelle : âge, besoins, volonté de rester ou non. Un éventuel retour en Algérie ne pourrait être envisagé que sur décision judiciaire, et non à travers un accord politique ou administratif.

La situation se complique aussi par le contexte diplomatique. Depuis la crise entre Madrid et Alger en 2022, la coopération migratoire connaît des blocages. Selon la presse espagnole, l’Algérie freine régulièrement l’émission de laissez-passer consulaires, ce qui empêche d’exécuter de nombreuses expulsions. En 2024 encore, le parquet espagnol a signalé ces entraves comme un obstacle majeur, malgré la hausse des décisions d’éloignement. Si les relations bilatérales se sont apaisées fin 2024 avec la reprise des échanges économiques et politiques, les rapatriements effectifs restent limités.

Vives tensions en Espagne

Enfin, l’arrivée de ces jeunes survient dans un contexte tendu. Depuis mars 2025, une réforme de la loi sur l’immigration impose aux régions autonomes de participer à l’accueil des mineurs non accompagnés, afin de soulager les zones saturées comme les Canaries ou les Baléares. La répartition obligatoire, calculée selon des critères démographiques et économiques, suscite une forte résistance : plusieurs régions refusent d’appliquer la réforme, malgré les financements proposés par Madrid. Le ministre de la Politique territoriale, Ángel Víctor Torres, l’a rappelé : « La protection de l’enfance ne relève pas d’un choix politique, mais d’un devoir moral et légal. »

Commentaires